المخطوطات تكشف عن الدور التاريخي للعالم العربي في التعلم العالمي

يُمثل تراث المخطوطات العربية وثقافة التعلم العلمي لما يُطلق عليه غالباً "الحضارة العربية" (أو بتعبير أدق الحضارة الإسلامية في العربية) إحدى القنوات الرئيسية التي تم من خلالها الحفاظ على المعرفة الكلاسيكية وتحويلها ونقلها إلى المجتمعات اللاحقة. من حركة الترجمة في القرنين الثامن والعاشر إلى مخطوطات القرنين الثاني عشر والثالث عشر التي تحتوي على أبحاث أصلية في الرياضيات والبصريات وعلم الفلك والطب، تشهد هذه النصوص على الدور المركزي للعالم العربي في التعلّم العالمي. واليوم، تُقدم هذه المخطوطات دليلاً ملموساً على هذا الإرث - مما يُعطي نظرة ثاقبة على كيفية جمع المعرفة وشرحها ونسخها ونقدها ونشرها عبر القارات. يستكشف هذا المقال: نشأة الحضارة العربية وتوسعها؛ وسعيها نحو العلم والتعلم والأسباب الكامنة وراء ذلك؛ منظمات ومؤسسات العلم والمعرفة؛ الإنجازات الرئيسية والعلماء؛ البعد الفني/الطقسي لإنتاج المخطوطات؛ تأثيرها على العالم الأوسع؛ تراث المخطوطات نفسها؛ أسباب تراجعها لاحقاً؛ وأخيراً فرص إحياء العلم والمعرفة ومستقبلهما في العالم العربي.

قراءة مقترحة

عرض النقاط الرئيسية

- المخطوطات العربية وثقافة التعلم العلمي هي قناة رئيسية للحفاظ على المعرفة الكلاسيكية.

- نشأة الحضارة العربية وتحول اللغة العربية إلى لغة العلم عقب الفتوحات الإسلامية.

- انتشار المخطوطات العربية عبر ثلاث قارات وازدهار العلم خلال العصر الذهبي.

- ADVERTISEMENT

- عوامل تعزيز السعي العلمي مثل الدين، والاحتياجات العملية، والدعم الحكومي، والبيئة متعددة الثقافات.

- دور المؤسسات مثل بيت الحكمة والنظامية وجامعة القرويين في تعزيز العلم.

- إنجازات بارزة في الرياضيات والبصريات والطب والفلك ساهمت بها المخطوطات والعلماء العرب.

- التراجع العلمي بسبب غزو المغول، عدم الاستقرار السياسي، وثورة الطباعة، مع فرص لإحياء التراث بفضل الرقمنة والتعاون الدولي.

1. نشأة الحضارة العربية.

تعود جذور ما نسميه "الحضارة العربية" إلى التوسعات الإسلامية المبكرة في القرنين السابع والثامن، في عهد الخلافتين الأموية والعباسية، اللتين أسستا كياناً سياسياً واسعاً امتد من شبه الجزيرة الأيبيرية (الأندلس) إلى آسيا الوسطى. أصبحت اللغة العربية لغةً مشتركةً للإدارة والعلم.

شهدت حركة الترجمة (المعروفة أيضاً بحركة الترجمة اليونانية العربية) من القرن الثامن إلى القرن العاشر تقريباً قيام علماء في بغداد وأماكن أخرى بترجمة أعمال يونانية وسريانية وفارسية وسنسكريتية إلى العربية.

مهد هذا التحول اللغوي والمؤسسي الطريق لنهضة علمية ومعرفية واسعة. في هذه الفترة، بدأت المخطوطات العربية تتراكم: ترجمات، شروح، وأعمال أصلية. وقد أشار الباحثون إلى أن "القرن التاسع كان في جوهره قرناً إسلامياً... كبار العلماء... جميعهم مسلمون".

وهكذا، أرسى صعود الحضارة العربية الأساس الثقافي والمؤسسي للنشاط العلمي والمعرفي.

توسع الحضارة العربية وانتشارها.

مع توسع النظام السياسي العربي الإسلامي، اتسع نطاق تداول المخطوطات ومراكز المعرفة. ففي الأندلس (إسبانيا الحديثة)، على سبيل المثال، كُتبت الرسائل العلمية باللغة العربية؛ وبالمثل، ازدهرت اللغة العربية وثقافة المخطوطات في بلاد فارس وشمال إفريقيا ومصر وسوريا، ثم في الأراضي العثمانية. على سبيل المثال، يُظهر كتاب "الأنواء" في قرطبة (973م) كيف اعتمد العلماء العرب في إسبانيا نفس نموذج أطروحات التقويم والفلك والأرصاد الجوية.

أدى انتشار النشاط العلمي عبر المخطوطات العربية إلى أن الحضارة العربية لم تقتصر على نطاق محلي، بل امتدت لتشمل ثلاث قارات. وقد سافرت المخطوطات نفسها، ونُسخت، وشُرح عليها، وتُرجمت إلى اللاتينية والعبرية، ثم إلى اللغات الأوروبية اللاحقة.

إنجازات الحضارة العربية.

خلال ما يُسمى "العصر الذهبي" (حوالي القرنين الثامن والثالث عشر)، حققت الحضارة العربية تقدماً علمياً وتكنولوجياً وفكرياً ملحوظاً. ففي الرياضيات، قدّمت أطروحة محمد بن موسى الخوارزمي في الجبر (حوالي820م) حلولاً منهجية للمعادلات الخطية والتربيعية. في علم البصريات، تحدى كتاب "المناظير" للحسن بن الهيثم (حوالي 1021) النظريات اليونانية، وأدخل أساليب تجريبية.

في الطب وطب العيون، كان العلماء العرب والمسلمون رواداً في تشريح العين، والإبرة المجوفة لإعتام عدسة العين، وأدوات جراحية أخرى.

تحققت هذه الإنجازات من خلال المخطوطات: الرسائل، والشروح، والجداول، والأدوات، والرسوم البيانية؛ فقد قدمت إنجازات ملموسة للعلم والمعرفة في الحضارة العربية.

2. سعي الحضارة العربية نحو العلم والمعرفة.

ما الذي حفز هذا السعي؟ هناك عدة عوامل:

• شجّع التركيز الديني والثقافي على العلم في التراث الإسلامي على محو الأمية والتعليم والبحث العلمي.

• الاحتياجات العملية للعالم الإسلامي: تحديد مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، والتقويم القمري، وبالتالي تطور علم الفلك والرياضيات والجغرافيا.

• رعاية الحكام: على سبيل المثال، قدمت الخلافة العباسية في عهد المأمون دعماً حكومياً للترجمة والبحث وإنتاج المخطوطات.

• بيئة متعددة الثقافات: نشأ علماء الحضارة العربية من خلفيات دينية وعرقية متعددة (عرب، فرس، سريان، مسيحيون، يهود)، مما عزز تبادل الأفكار.

وهكذا، كان سعي الحضارة العربية نحو العلم والمعرفة مزيجاً من القيم الدينية والمتطلبات العملية والدعم المؤسسي.

منظمات ومؤسسات العلم والمعرفة خلال الحضارة العربية.

ساهمت العديد من المؤسسات ومراكز المخطوطات الرئيسية في الثقافة العلمية والمعرفة:

بيت الحكمة، بغداد.

دار الحكمة في بغداد.

تأسس في أواخر القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع (في عهد الخليفة هارون الرشيد، ووسّعه المأمون)، وكان بمثابة مركز رئيسي للترجمة والعلم في عهد الخلافة العباسية. أصبح بحسب الموسوعة البريطانية "مكتبة ملكية" ترمز إلى المشروع العلمي للعباسيين الأوائل.

النظامية في بغداد.

تأسست هذه المدرسة عام 1065م على يد نظام الملك، وأصبحت واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية، حيث ضمت حوالي 3000 طالب حوالي عام 1096م. وكانت تُدرّس الحساب والعلوم الفيزيائية والرياضيات وغيرها.

مراكز إنتاج المخطوطات والمكتبات في جميع أنحاء العالم العربي.

وساهمت المكتبات ومجموعات المخطوطات والمدارس الأخرى في القاهرة (دار المعرفة الفاطمية)، وفاس (القرويين)، والأندلس في نشر العلم والتعلم. على سبيل المثال، لا تزال جامعة القرويين في فاس تعمل، وتضم مكتبة تاريخية تعود إلى القرن الرابع عشر.

شجعت هذه المؤسسات إنتاج المخطوطات ونسخها وشرحها ونشرها، مما ساهم في تعزيز ثقافة التعلّم.

أبرز العلماء والباحثين العرب خلال الحضارة العربية.

فيما يلي بعض الشخصيات البارزة (مع قائمة مختارة) التي تُظهر مخطوطاتها وأعمالها الدور العالمي للعالم العربي في التعلم:

• محمد بن موسى الخوارزمي (حوالي 780- 850): عالم رياضيات، مؤلف كتاب "الجبر والمقابلة"، رائد الجبر.

• الحسن بن الهيثم (965- 1040): في علم البصريات والمنهج العلمي.

• الخازني (توفي 1115- 1130): فلكي وفيزيائي، مؤلف كتاب "ميزان الحكمة" في الموازين والجاذبية النوعية.

• آخرون ذُكروا في تاريخ الطب/طب العيون: حنين بن إسحاق ( 808- 873)، وعمار الموصلي (حوالي 1010) - كما تشير مراجعة طب العيون.

أنتج هؤلاء العلماء مخطوطات نُسخت وتداولت، ثم تُرجمت إلى اللاتينية، مما أثر على العلوم الأوروبية.

3. المخطوطات تكشف عن الدور التاريخي للعالم العربي في التعلم العالمي.

المخطوطات الباقية دليل على:

• ترجمة الأعمال الكلاسيكية إلى العربية (اليونانية، الفارسية، الهندية).

• أبحاث أصيلة وابتكارات باللغة العربية.

• ثقافة النسخ والتعليق والشرح المفصلة.

• انتقال التراث من العالم العربي إلى أوروبا: تحتوي بعض المخطوطات على نصوص عربية تُرجمت لاحقاً إلى اللاتينية. على سبيل المثال، يُظهر إعلان حديث مخطوطة عربية من القرن الحادي عشر تحتوي على أعمال مفقودة لأبولونيوس، تكشف كيف حافظ العلماء العرب على الهندسة اليونانية.

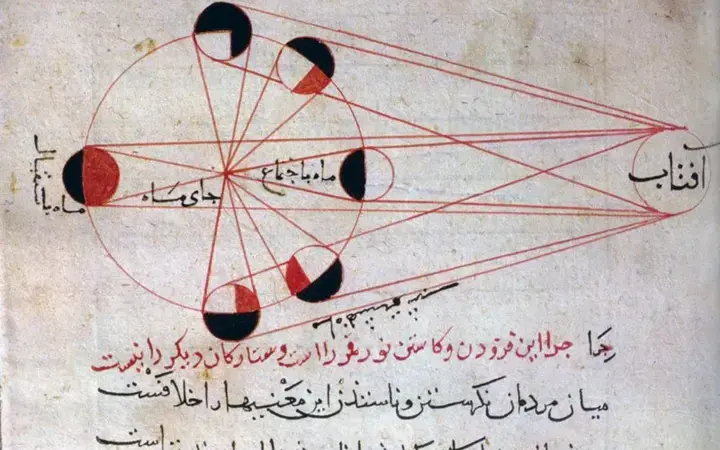

كسوف القمر في المخطوطات العربية.

وهكذا، تُعدّ المخطوطات دليلاً مرجعياً رئيسياً على الدور المحوري للحضارة العربية في التعلّم العالمي ونقل العلوم.

أهم الإنجازات العلمية والتكنولوجية خلال الحضارة العربية.

فيما يلي بعض النقاط البارزة:

• الجبر والأساليب الخوارزمية (الخوارزمي).

• البصريات والكاميرا المظلمة (الهيثم).

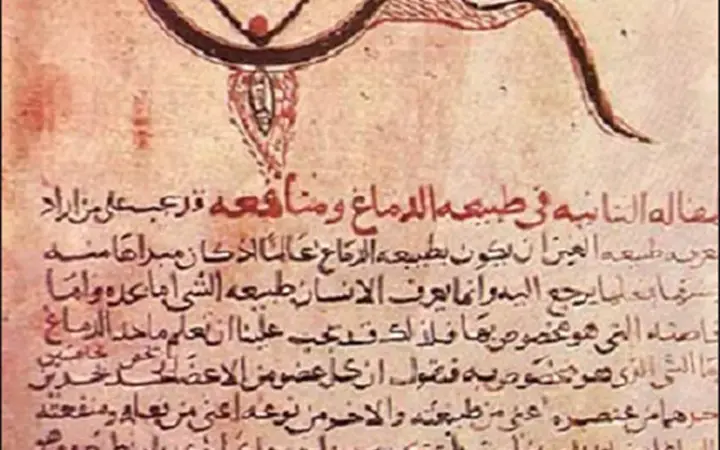

حول تشريح العين لحنين بن إسحاق

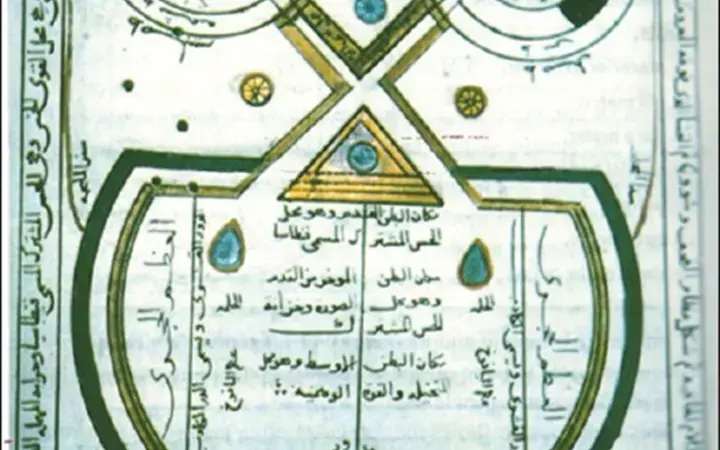

التقاطع البصري لخليفة ابن المحاسن. التقاطع البصري من كتاب "المعرفة الكافية في طب العيون" لخليفة ابن المحاسن (1256 م)، يُمثّل العينين، والتقاطع البصري، والأعصاب الشمية، والبطينين الدماغيين، وغشاء القحف، والأم الجافية، والأم الحنون

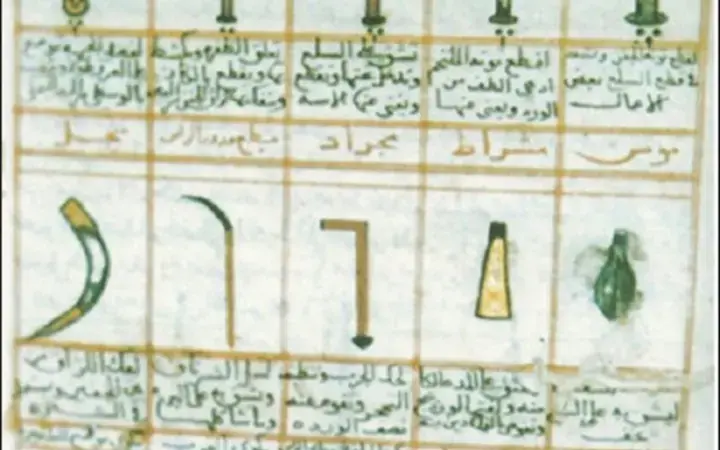

الأدوات الجراحية لخليفة ابن المحاسن. صفحة من الأدوات الجراحية تحمل اسماً ووصفاً لاستخدام كل منها، من كتاب "المعرفة الكافية في طب العيون" لخليفة ابن المحاسن (1256 م).

• علم الفلك: جداول دقيقة، وتحديد إحداثيات حوالي 160 مدينة، واستخدام الإسطرلاب.

• الطب وطب العيون: أولى رسومات تشريح العين، إبرة الساد.

• الهندسة الميكانيكية: الموازين، الثقل النوعي (الخازني).

• الملاحة: على سبيل المثال، سليمان المهري (حوالي 1480- 1550) في علوم البحار.

من الناحية التكنولوجية، ساهم إنتاج المخطوطات نفسه (مصانع الورق، التجليد، النسخ) في نشر هذه الإنجازات.

4. التأثير العلمي على العالم.

يُشهد بتأثير الحضارة العربية على أوروبا وخارجها:

أصبحت المخطوطات المترجمة من العربية إلى اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر أساساً للجامعات الأوروبية.

أثر المنهج العلمي العربي الإسلامي في التجربة والملاحظة (كما في علم البصريات) على العلوم الحديثة اللاحقة.

• وضع نظام الأرقام العربية (بما في ذلك مفهوم الصفر) والجبر أسس الرياضيات اللاحقة.

وهكذا، مثّلت المخطوطات من العالم العربي قنواتٍ للمعرفة - من العصور القديمة مروراً بالعصور الوسطى ووصولاً إلى أوائل العصر الحديث - مما جعل الحضارة العربية جسراً بين المعرفة الكلاسيكية وأوروبا في عصر النهضة.

التراث العلمي والمعرفي للحضارة العربية.

يشمل هذا التراث عناصر ملموسة وغير ملموسة: المخطوطات (التي لا تزال آلاف النسخ محفوظة في مكتبات حول العالم)، والمؤسسات (المكتبات والمدارس الدينية)، وعادات البحث العلمي (التعليق، والشرح، والترجمة، والنقل). كما يشمل الأخلاق الثقافية المتمثلة في تقدير التعلّم.

تجعل جهود الرقمنة (مثل رقمنة مئات المخطوطات الإسلامية) هذا التراث متاحاً.

البيانات الرقمية: على الرغم من صعوبة الإحصاء الدقيق، يُقدّر أن عشرات الآلاف من المخطوطات العربية لا تزال محفوظة في المكتبات الكبرى (مثل مكتبات لايدن وقم).

يظل هذا التراث أساساً لتاريخ العلوم العربية الحديثة والتاريخ الفكري العالمي.

فن صناعة المخطوطات- البداية والتطور.

من المواضيع الجانبية المثيرة للاهتمام "فن صناعة المخطوطات" - بما في ذلك الخط، والزخرفة، والرسم المصغر، والتجليد، وطقوس النسخ على الأسطح (في بعض ورش المخطوطات، كان النساخ يعملون في الطوابق العليا/الأسطح للحصول على الضوء). في حين أن الدراسات التفصيلية حول "طقوس الأسطح" أقل شيوعاً، إلا أن فن المخطوطات - الزخرفة، والحواشي، وتنسيق المختارات - تطور بشكل ملحوظ في الحضارة العربية. يُظهر البعد الجمالي للمخطوطات العلمية العربية (رسوم توضيحية للأدوات، والرسوم البيانية، والأجرام السماوية) كيف اندمج العلم والفن والطقوس. على سبيل المثال، غالباً ما تتضمن مخطوطات الطب والبصريات والفلك العربية رسوماتٍ تفصيلية.

وهكذا، يُعدّ عنصر الأسقف/الإضاءة/الطقوس في ثقافة المخطوطات جزءاً من التراث الأوسع للتعلًم، ويعكس كيفية تعايش العلم والفن في الحضارة العربية.

5. انحدار العلم والمعرفة في الحضارة العربية وسقوطهما.

بحلول القرنين الثالث عشر والرابع عشر، أدت عدة عوامل إلى الانحدار: فقد دمّر غزو المغول لبغداد عام 1258 العديد من المخطوطات والمؤسسات (مثل بيت الحكمة). وقد أدى التشرذم المؤسسي، وعدم الاستقرار السياسي، وتغيّر مراكز السلطة، وتراجع رعاية الدولة، إلى الحد من زخم الابتكار العلمي واسع النطاق. ويجادل بعض المؤرخين بأن العلوم الفيزيائية العربية ظلت إصلاحية ولم تُحدث قفزات "ثورية" مماثلة للثورة الكوبرنيكية.

علاوة على ذلك، تجاوزت ثورة الطباعة في أوروبا العديد من المخطوطات العربية، كما أدى انتقال الابتكار التقني إلى أوروبا إلى تهميش الدور العلمي للعالم العربي. ومع ذلك، لا تزال المخطوطات دليلاً على ما كان في السابق ثقافة تعلّم نابضة بالحياة.

فرص إحياء العلم والتعلم في الدول والثقافة العربية.

يُوفر تراث المخطوطات بحد ذاته منصةً للإحياء: فرقمنة المخطوطات العلمية العربية وفهرستها ودراستها يُمكن أن تُعيد بناء الثقافة العلمية. كما يُمكن أن يُعزز تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في سياق التقاليد العلمية العربية التاريخية التحفيز. كما يُمكن أن يُعيد تقوية المؤسسات (الجامعات والمكتبات ومراكز البحوث المُنحتة) وإقامة تعاونات دولية ربط العلم العربي بماضيه.

من الناحية الاقتصادية، يُمكن أن يُحقق الاستثمار في رقمنة المخطوطات والسياحة التراثية (المكتبات ومعارض المخطوطات) عوائد. على سبيل المثال، يُمكن أن تُساعد المنح الدولية وبرامج اليونسكو للتراث. إن وجود آلاف المخطوطات التي لم تُفهرس بعدُ يُشير إلى وجود قيمة كامنة أكاديمياً وثقافياً.

وهكذا، يُمكن لإحياء العلم والتعلّم في الدول العربية أن يعتمد على تراث المخطوطات كإرث ومورد في آنٍ واحد.

6. مستقبل العلم والتعلّم في الدول والثقافة العربية.

بالنظر إلى المستقبل، يُتيح التفاعل بين التراث (المخطوطات والمؤسسات) والتعليم العلمي الحديث إمكاناتٍ واعدة. إن دمج دراسات المخطوطات العربية في المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي ثنائي اللغة (العربية-الإنجليزية)، ورعاية المكتبات الرقمية مفتوحة الوصول، والتركيز على البحوث المتخصصة (تاريخ العلوم، ودراسات المخطوطات) يُمكن أن يُرسّخ مكانة الدول العربية كمراكز مهمة في البحث العلمي العالمي.

علاوة على ذلك، يمكن الاستفادة من البيانات الرقمية: على سبيل المثال، إذا بقي أكثر من 50000 مخطوطة عربية دون فهرسة (تقدير متحفظ)، فإن تسريع الفهرسة بمعدل 1000 مخطوطة سنوياً سيستغرق 50 عاماً - وهو مشروع يمكن إدارته بتمويل كافٍ. ويمكن لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وشركات رقمنة التراث، والمكتبات الدولية أن يُسرّع ذلك.

لذا، لا يكمن المستقبل في تكرار أمجاد الماضي العلمية فحسب، بل في الاعتراف بتراث المخطوطات كمورد حيّ: للمؤرخين، وللدراسات العلمية، وللصناعة الثقافية، ولربط الدول العربية بالتاريخ العالمي للعلوم.

الخلاصة.

باختصار، تكشف مخطوطات الحضارة العربية عن أكثر من مجرد نصوص قديمة: إنها توثق حضارة استثمرت بعمق في العلم والتعلّم، مع مؤسسات، وحركات ترجمة، وبحوث أصلية، ودور عالمي في نقل المعرفة. لقد خلق صعود الحضارة العربية وانتشارها أرضاً خصبة للتعلّم؛ حيث تحققت إنجازاتها في الرياضيات والبصريات والطب وعلم الفلك في المخطوطات؛ ودعمت المؤسسات - المكتبات والمدارس - هذا السعي؛ وتشهد المخطوطات نفسها على هذا الدور التاريخي. وعلى الرغم من التراجع، إلا أن التراث لا يزال سليماً ويحمل فرصاً للإحياء. يمكن لمستقبل العلم والمعرفة في الدول العربية أن يُسخّر هذا الماضي الغني، مستخدماً سجل المخطوطات كمصدر إلهام وبنية تحتية. وفي نهاية المطاف، قد يُسهم إدراك هذا التراث والاستفادة منه في إعادة ربط الثقافة العلمية العربية بدورها العالمي التاريخي.